La vie à Bourréac dans les années 1940 et 1950

Le texte qui suit nous a été transmis par Henri Abadie, natif de Bourréac, en ço d'Arcos. C'est un témoignage de sociologie rurale sur ce qu'était encore le monde paysan des années 1940 et 1950, dans sa réalité crue, juste avant qu'il ne disparaisse en tant que tel, et ne devienne la matière d'un livre célèbre, La fin des paysans, publié en 1966 par le père de la sociologie rurale française, Henri Mendras. Dans ce monde qu'évoque Henri Abadie son ressenti de jeune paysan d'alors est émouvant. Ce monde paysan d'alors n'avait rien de commun avec celui des agriculteurs chefs d'entreprise , en si petit nombre et intégrés à l'économie de marché, et non plus évidemment avec la vie de village que nous connaissons aujourd'hui.

Jeunes paysans

Dès leur plus jeune âge, les enfants de la campagne participaient aux travaux de la ferme. Ils gardaient les animaux dans les pâturages pendant de longues heures, tous les jours. C'était avant l'ère de la clôture électrique… Tout petits nous commencions par les oies, puis, les cochons, les moutons et les vaches.

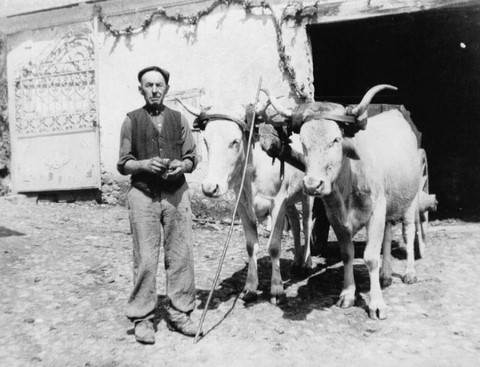

Les travaux des champs, se faisaient avec des animaux de trait, des vaches le plus souvent, et notre travail, très jeunes, consistait à conduire ces attelages (daouantier en patois). On se mettait devant pour les guider, et ceci, parfois, pendant des journées entières par tous les temps : pluie, froid ou soleil de plomb.

C'était un travail très pénible, dans les champs labourés, avec de mauvaises chaussures dont les semelles qui étaient en bois nous blessaient en permanence les chevilles.

Nous n'aimions pas beaucoup cela, nous y souffrions, mais nous n'avions pas le choix.

A l'époque des fenaisons et des moissons, les travaux devaient se faire aux heures les plus ensoleillées de la journée sous une chaleur étouffante et dans la poussière. Tout se faisait entièrement à la main avec des outils rudimentaires.

A l'automne, c'était la récolte des haricots (ils étaient semés dans les champs de maïs dont les tiges servaient de tuteur). Les feuilles sèches du maïs nous irritaient les bras et le cou, c'était très désagréable.

Puis venaient la récolte des pommes de terre et celle des châtaignes qui pouvait durer plusieurs semaines.

Seulement l'hiver, quand il faisait froid et que les travaux des champs n'étaient pas possibles, nous avions un peu de répit.

Certaines personnes qui n'ont jamais vécu à la campagne et travaillé dans ces conditions ont encore la nostalgie de cette époque. Un petit stage avec la même pénibilité et le même manque de confort les amènerait peut-être à avoir une vision plus réaliste des choses.

Nous ne sortions pratiquement jamais, seulement pour aller au catéchisme le jeudi et le dimanche à Lézignan, jusqu'à la communion

Nous étions ignorants de tout, notre culture était plus que réduite, pratiquement inexistante. Nous souffrions d'une énorme inculture.

Dans le cocon de notre petit village, nous étions en phase avec notre entourage, car tout le monde avait les mêmes connaissances ou, plutôt les mêmes lacunes et nous n'avions pas de difficultés importantes pour nous exprimer entre nous, avec notre langage et essentiellement sur notre vie de tous les jours.

Mais quand nous sortions de notre milieu habituel, nous étions comme les poissons sortis de leur bocal ; nous étions perdus. Nous n'avions rien à dire, car nous n'étions au courant de rien.

Nous étions admiratifs et en même temps effrayés par les personnes qui avaient des connaissances, de la culture (mot que je ne connaissais pas à l'époque) ou, qui nous en mettaient plein la vue, car nous n'avions pas les éléments nécessaires pour faire le discernement, et, ceci a été à l'origine et la cause de complexes qui m'ont habité et handicapé une grande partie de mon existence.

Dans les situations un peu difficiles, j'ai toujours eu ce sentiment d'infériorité culturelle qui resurgissait, et créait des angoisses qui me faisaient perdre une partie de mes moyens.

Pendant longtemps, j'étais paralysé, seulement à l'idée d'avoir à prononcer quelques mots en public, même, si je savais que ce que j'avais à dire était pertinent.

Que de mutismes dus à ces angoisses ! …. Que d'occasions de conversations et de débats perdus ! …

Il faut dire qu'à l'époque, il régnait une espèce de racisme social et catégoriel, une hiérarchie en rapport avec les moyens et le confort de vie des différentes populations. Les habitants des villes même de condition modeste se croyaient pour la majorité, supérieurs à ceux de la campagne, qui par leurs conditions de vie, le peu de moyens, et la pénibilité de leur travail avaient une apparence physique et vestimentaire plus dégradante.

Catégories sociales

Au sein des petits villages on retrouvait le même phénomène. Il y avait les fermiers les plus importants, les moyens, les petits, les métayers, les chefs de famille, les cadets, les cadettes (nom que l'on donnait aux membres de la fratrie qui n'étaient pas les héritiers appelés à gérer la succession patrimoniale, qui restaient célibataires et dont leurs conditions de vie se rapprochaient parfois plus de celle des domestiques que des chefs de famille). Soit ils étaient résignés et dociles et ils avaient surtout le droit et le devoir de travailler, sans trop se mêler des problèmes de gestion et d'orientation de l'exploitation, soit ils avaient un caractère plus affirmé et dominant, cherchant à rivaliser avec les patrons de la ferme, et ceci créait alors des situations pas toujours faciles à vivre. Ils avaient des conditions d'une vie rude et pauvre, qu'ils n'avaient pas choisie, mais la situation était telle qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités. Ils ne pouvaient pas être chômeurs, les indemnités de chômage n'existaient pas, pas plus que le R.M.I. Ils étaient désargentés, car en dehors de très rares exceptions, ils n'avaient pas de salaire, et le strict nécessaire à la survie, comme la nourriture et l'habillement leur étaient fourni par la famille.

Il y avait aussi " les bâtards " et les filles-mères qui faisaient l'objet de peu de considération et souvent même de rejet, comme s'ils étaient responsables de leur situation, comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister en tant que membres à part entière de la société et des familles qui les excluaient.

Enfin la catégorie la plus défavorisée : Les domestiques ou ouvriers agricoles.

Tous les jugements de valeur qui créaient ce climat dominant et parfois méprisant de chaque catégorie que je viens d'énumérer sur celle ou celles qui leurs paraissaient " inférieurs " étaient basés non sur la valeur et sur l'humanité des personnes, mais sur les apparences, sur le confort, sur la ressemblance identitaire et l'argent.

Certes ce n'était pas une règle générale, il y avait dans toutes les couches de la société des gens admirables, dévoués et honnêtes, qui savaient faire la différence entre les qualités de cœur et les apparences, les accidents de la vie et les comportements pervers etc.… Leur attitude bien plus humaine était basée sur des valeurs plus respectables.

Dans ce contexte de vie rude ou aucune aide ni protection sociale n' était envisageable, ( Pas de sécurité sociale, pas d'allocations d'aucune sorte, pas de retraites) les gens s'organisaient entre-eux.

Il y existait une véritable institution de voisinage dans laquelle chaque foyer se retrouvait dans un petit groupe de voisins bien précis, avec des règles et des devoirs d'entraide mutuelle et de soutien, surtout dans les moments difficiles. Tout le groupe partageait les peines et les épreuves d'un de ses membres, mais aussi les joies, ils participaient à tous les évènements heureux de chaque famille.

Si j'ai voulu mettre en évidence les mentalités et les difficultés de l'époque, c'est pour deux raisons :

la première, c'est que pendant ma jeunesse et mon adolescence dans un milieu assez défavorisé, j'en ai souffert.

la deuxième, c'est que plus de soixante ans après, je pense que les choses n'ont pas tellement changé. Bien sûr, il ne s'agit plus des mêmes couches sociales, les gens des villes n'ont plus d'ascendant sur les gens des champs, mais envers les personnes en grande difficulté, celles dont l'identité ne ressemble pas à la nôtre, celles dont le désarroi peut nous gêner dans notre quiétude. Ceux qui sont isolés loin de leur famille, loin de leur pays, ceux qui auraient besoin d'un peu de fraternité, d'une main tendue, d'un regard bienveillant, sont encore trop souvent l'objet d'indifférence, de plaisanteries dégradantes de mauvais goût, de phrases assassines lancées à tout vent et finalement de rejet.

Ces comportements ne peuvent se justifier que par l'hypertrophie de " l'ego " des auteurs (égoïsme - égocentrisme - absence de règles élémentaires d'humanité et pour ceux qui prétendent être croyants et pratiquants, je pense sincèrement qu'ils sont à côté de la plaque)

Les jugements des êtres humains se font encore trop souvent sur les " carapaces", sur les apparences, sur les difficultés à être, à exister aux yeux de leurs semblables, sur des généralités ethniques, raciales, religieuses et peut-être, avant tout, sur la richesse ou la précarité.

Un émir milliardaire et même sanguinaire, n'est pas jugé sur ses origines, sa religion ou ses actes condamnables. On lui déroule hypocritement le tapis rouge sans états d'âme, espérant seulement récupérer quelques miettes de son superflu…

Ses compatriotes désargentés, cherchant seulement à pouvoir travailler pour vivre ou survivre le plus honnêtement possible seront trop souvent mis à l'écart, ignorés, méprisés, traités de " sales bougnouls " et abandonnés dans leur marasme.

Tout ce qui paraît négatif à leur sujet est mis en avant pour se donner bonne conscience. Certains s'imaginent même, que de ne pas s'abaisser à regarder la personne en détresse au fond de son cœur, au fond de son âme, avec son cœur et avec son âme, les autorise à prétendre à un statut dominant et de supériorité.

Sans être un émigré, mais ayant vécu et parfois subi ces comportements, je connais, les souffrances et les ravages qu'ils génèrent et j'ai beaucoup de mal à leur trouver une justification.

Tout ce qui précède est le récit d'un vécu et d'une analyse personnelle d'une situation où tous mes contemporains ne se retrouveront pas forcément mais le climat des fermes de campagne à l'époque, comparé aux conditions de vie actuelle ne les laissera pas indifférents.

Mon village à l'heure allemande

Je me rappelle très bien de ce jour là. Les cloches sonnaient dans tous les villages. Les femmes qui avaient conservé le souvenir encore assez récent des atrocités de la guerre de 14-18, et du nombre important de blessés et de disparus, étaient désespérées, elles se réunissaient et pleuraient.

Les hommes plus résignés, " en apparence " se préparaient à répondre à l'ordre de mobilisation générale et à tout quitter pour partir à la guerre du jour au lendemain, (ils n'avaient d'ailleurs pas le choix).

J'avais 7 ans, et je ne comprenais pas le pourquoi de cette agitation subite dans ce petit village si calme auparavant.

Mon grand-père, trop âgé, n'était pas concerné par la mobilisation, et mon père qui était veuf avec trois jeunes enfants à charge a cependant été mobilisé quelques temps, mais il est resté à Tarbes, ville voisine. Il n'est pas parti au front.

Je garde assez peu de souvenirs de la période allant de la déclaration de la guerre à l'armistice si ce n'est les hommes " habillés en soldats " qui faisaient un bref passage dans leur famille avant certainement de regagner leur lieu d'affectation et des séparations douloureuses que cela occasionnait.

Après l'armistice, en 1940, quelques hommes qui avaient été démobilisés, avaient pu regagner leur domicile et reprendre leurs activités, mais un nombre important avaient été faits prisonniers par les Allemands et ne sont rentrés que plusieurs années plus tard, à l'exception de ceux, rares, qui avaient réussi à s'évader.

Deux jeunes hommes de Bourréac sont restés prisonniers en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre : Clément AZENS et Henri TAPIE

Dans toutes les écoles le Maréchal Pétain était mis à l'honneur, il nous était présenté comme un héros sauveur de la France. Nous chantions : Maréchal, nous voilà…… à pleins poumons. Nous n'avions aucune raison de douter de la sincérité de ce que l'on nous présentait. Ce n'est que bien plus tard que nous avons appris les atrocités du régime de Vichy.

Ensuite, nous avons connu l'occupation allemande et les restrictions de toute sorte, les cartes de rationnement alimentaire, les tickets de pain, de viande, de matières grasses, de sucre, de tabac, de chaussures, de vêtements etc.….

Les réfugiés qui venaient des grandes villes et principalement du Nord de la France, avaient dû tout quitter pour assurer leur sécurité et leur survie " pour ceux qui avaient réussi à traverser la ligne de démarcation qui coupait la France en deux. Les combats se situaient principalement au Nord de cette ligne ". Nombreux sont ceux qui ont perdu leur vie dans cet exode sous les balles allemandes, et parfois, hélas, sous celles de français.

Toute cette ruée de pauvres gens, (femmes, vieillards et enfants) complètement démunis et dont certains étaient recherchés, traqués à cause de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur race, avaient du trouver refuge auprès de personnes qui acceptaient de les héberger, de les nourrir en cette période de crise alimentaire. Parfois de les cacher au risque de leur propre sécurité et même de leur vie, principalement pour les juifs et les communistes.

S'ils étaient recherchés par les Allemands, il faut savoir que les collaborateurs français que l'on appelait les miliciens ou la police de Vichy les aidaient dans cette sale besogne, Ils étaient encore plus sournois et plus dangereux. Ces gens pensaient certainement que les Allemands allaient gagner la guerre et que leur collaboration, aussi ignoble fut-elle, serait prise en considération pour qu'ils puissent obtenir quelques privilèges et des postes importants qui leur donneraient peut-être encore la possibilité de continuer leurs atrocités et à faire régner la terreur.

De nombreuses arrestations de ces réfugiés et des accueillants ou considérés comme tels ont eu lieu, suivies de tortures, d'exécutions sommaires, de déportations dans les camps en Allemagne, d'où, un nombre important d'entre eux ne sont pas revenus.

Tout le monde avait peur, les règlements de comptes, qui n'avaient souvent rien à voir avec la guerre se terminaient souvent par des dénonciations calomnieuses aux allemands et avaient de conséquences catastrophiques.

Certains, trop en insécurité et parfois activement recherchés étaient obligés de quitter la France, et pour ceux qui se trouvaient dans les Pyrénées, c'était le passage obligé en Espagne en traversant la chaîne des montagnes dans des conditions très difficiles, dangereuses et périlleuses, pour eux même et pour les passeurs locaux, qui les guidaient et qui prenaient les mêmes risques.

Nombreux sont ceux pour qui le voyage s'est terminé tragiquement.

" Ce n'était pas un film, mais la triste réalité de la guerre "

Si dans les campagnes, les gens arrivaient à se nourrir assez correctement malgré toutes les restrictions, il faut savoir que toute la production agricole était étroitement surveillée par la gestapo ( Police allemande ) et ses collaborateurs zélés qu'étaient les miliciens français.

Le bétail était répertorié et toute la production jugée vendable, réquisitionnée pour ravitailler en priorité l'armée allemande.

Il fallait constamment, cacher, ruser, prendre des risques pour en détourner une partie au profit de la population française qui avait des tickets de rationnement très, très insuffisants et les réfugiés, qui, eux, étaient démunis de tout.

Il en était de même pour toutes les récoltes.

Le battage des céréales n'était autorisé qu'en présence et sous le contrôle de soldats allemands qui exigeaient que pratiquement la totalité de la récolte leur soit livrée.

Bien sûr, chaque agriculteur avait ses " trucs " pour que les Allemands ne puissent pas tout contrôler et en conserver une partie. (Avant les dépiquages sous contrôle, les gerbes étaient battues au " fléau " comme au moyen âge pour les alléger d'une partie du grain qui était ensuite caché) mais les risques étaient grands et les sanctions lourdes pour ceux qui se faisaient " pincer "

Dans ce contexte, le marché noir s'était organisé comme moyen de survie, surtout pour la population des villes.

Mon père, qui était déterminé et audacieux, s'était lancé dans cette aventure très risquée. Il ne fallait surtout pas se faire prendre par les Allemands, car les sanctions pouvaient être disproportionnées en temps de guerre. Les dénonciations aussi étaient fréquentes, il fallait être très prudents.

La ferme avait été transformée en petit abattoir. Il fallait ruser, pour aller chercher les animaux de boucherie dans les fermes et les villages voisins. Je n'avais que 9 ou 10 ans, et j'allais avec Papa pour l'aider à les ramener à pieds, la nuit ; par des chemins détournés sur plusieurs kilomètres.

Parmi les personnes qui venaient chercher le ravitaillement, il y avait des particuliers, bien sûr, mais aussi des religieuses et des gendarmes qui à leur tour le redistribuaient. Ils avaient plus de chances de ne pas être arrêtés par les patrouilles allemandes.

J'étais très heureux de toutes ces nouveautés, j'avais l'impression d'un renouveau, après les années plus calmes que je venais de vivre. (J'étais encore jeune, et je ne mesurais pas les risques que nous prenions).

Comme je l'ai déjà dit, il fallait se méfier de tout le monde, parfois même de son voisin.

Il y avait, les vrais, ceux qui s'y étaient engagés pour chasser l'envahisseur et libérer la France.

Il y avait ceux qui avaient pris le maquis pour ne pas partir en Allemagne au titre du S.T.O. " Service du travail obligatoire ". Les jeunes en âge de travailler étaient réquisitionnés pour le S.T.O. qui servait à compenser dans les industries et l'agriculture allemande la pénurie de main d'œuvre occasionnée par la

mobilisation des allemands qui combattaient sur tous les fronts.

Il y avait également ceux qui étaient en insécurité et qui étaient obligés de se planquer.

La résistance a joué un rôle important dans la libération de notre pays, mais la présence des maquis dans les montagnes et les campagnes a posé de nombreux problèmes à la population.

Il fallait qu'ils trouvent des moyens de subsistance dans une période de crise et de rationnement pour toute la population. Trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, où se loger et se protéger du froid et des intempéries.

Comme ils étaient clandestins, ils n'avaient aucun droit et ils obtenaient ce dont ils avaient besoin, parfois d'une façon un peu musclée. C'était un souci supplémentaire pour les habitants de nos régions qui redoutaient toujours une " descente " des maquis.Ils se logeaient dans les granges et les fermes de montagne un peu isolées, mais comme inévitablement ils laissaient des traces et qu'ils étaient activement recherchés par les Allemands et les miliciens, quand une cache était découverte, les locaux étaient incendiés et des représailles étaient souvent infligées aux propriétaires de ces locaux qui pouvaient aller de l'arrestation suivie d'une déportation en Allemagne pour les S.T.O. ou dans un camp de concentration ou ils subissaient le même sort que tous les déportés, de la torture et l'exécution sommaire ou dans les chambres à gaz.

Il y avait également les " faux maquis " qui eux ne faisaient pas de la résistance mais profitaient d'une situation d'incertitude et de peur pour faire des pillages et des escroqueries à leur profit.

Tout ce que je viens d'évoquer pourrait faire penser à un roman, si ce n'était une histoire dramatique vécue. Force est de constater que la guerre est une chose horrible, que rien ne doit justifier, et que les atrocités que l'on qualifie de sauvages quand elles se passent loin de chez nous, et que nous voyons à la télévision avec une certaine distance, car, nous pensons ne pas être concernés, le sont tout autant quand cela se passe devant notre porte et avec des populations dites civilisées.

Après ce temps d'occupation, en 1944 il y eut le débarquement des troupes françaises stationnées en Angleterre et des Alliés en Normandie, puis la libération de la France.

Les Allemands ont été chassés et les règlements de comptes entre français avec des accusations de collaboration avec l'ennemi, de trahison etc… " fondées pour certaines et tout à fait fantaisistes pour d'autres " ont commencé. Il s'en est suivi, des femmes au crâne rasé, des humiliations publiques, des exécutions sommaires etc… Encore une période, brève, heureusement, d'insécurité totale où personne n'était à l'abri d'une rumeur lancée dans un but de vengeance ou par un paranoïaque et des conséquences qui pouvaient en résulter.

Pendant la libération de la France, de nombreux soldats allemands furent faits prisonniers par les Français.

Ces jeunes prisonniers étaient souvent placés dans les fermes qui en avaient fait la demande et où ils rendaient de grands services pour les travaux agricoles.

Dans la majorité des cas, ils étaient assez bien traités, mais dans certaines familles ils restaient les " boches ", les ennemis qui nous avaient battus et les relations restaient tendues.

Le souvenir des deux guerres mondiales à 20 ans d'intervalle et dont les combats entre la France et l'Allemagne avaient fait des millions de morts et de blessés, des ravages incalculables dans chaque pays, entretenait une haine contre l'ennemi, donc contre les Allemands " Les bauches " comme on les nommait à ce moment là, par ceux qui avaient vécu cette époque et nombreux encore en avaient conservé des séquelles.

Il leur était donc difficile de fraterniser avec ces prisonniers qui représentaient le pays contre lequel ils s'étaient battus à mort, dans les tranchées et baïonnette au canon, mais ce climat s'était amélioré au fil du temps et chacun comprenant que, ni les soldats allemands qui étaient là, ni les Français n'avaient souhaité ces situations. Ils les avaient subies, contrains et forcés, donc, pas de raisons valables de continuer à se haïr.

Moi, j'étais jeune adolescent, les prisonniers étaient à peine un peu plus âgés que moi, et comme la majorité des jeunes du village, je sympathisais avec eux.

J'avais même lié une certaine amitié avec le plus jeune d'entre eux. Il se nommait Heintz BLOCK.

Après sa libération, nous avons correspondu pendant quelques temps. Il était très content de recevoir des nouvelles de ce petit village des Pyrénées où il avait passé de nombreux mois et qu'il connaissait bien. Il m'avait envoyé une lettre dans laquelle il donnait ses impressions sur chaque famille du village, et d'une façon très pertinente.

C'est surprenant comment on peut percevoir certains détails de l'extérieur, quand on est étranger, alors que celui qui vit en permanence dans ce milieu ne les remarque pas toujours.

Je ne veux pas les développer ici, ce n'est pas le sujet de ma prose, mais cela interroge, et un avis extérieur peut souvent amener à changer la vision des choses dans la vie….

Je lui avais annoncé le décès de Catherine, (Maison En ço de Torte) une dame âgée chez qui il était placé comme prisonnier et qui le traitait plus comme un fils que comme un ennemi.

Il en était conscient et reconnaissant et m'avait demandé de déposer de sa part une gerbe de fleurs sur sa tombe.

Nos correspondances ont été interrompues, car il habitait en Allemagne de l'Est occupée par la Russie et séparée de l'Allemagne de l'Ouest par le rideau de fer " Le mur de Berlin " que l'on appelait aussi le mur de la honte, et le courrier ne passait plus.

A la chute du rideau de fer, j'ai essayé de reprendre contact avec lui, près de cinquante ans après, j'ai envoyé un courrier à la seule adresse que je connaissais, il est revenu avec la mention en allemand : Décédé.

Cette histoire se termine là, mais si j'ai voulu la mentionner, c'est parce que c'est une leçon de vie. " Il ne faut jamais porter un jugement hâtif ni définitif sur qui que ce soit, en fonction de ses origines, de sa race, de sa religion, ni de sa situation sociale, etc. .. etc. …

Mais seulement en fonction de la personne et de son humanité.

( Ce récit ne doit pas être considéré comme une chronologie historique de cette période, mais seulement comme le ressenti du vécu d'un adolescent de ces événements.)

Henri ABADIE